![]()

【質問の要旨】

【題名】

相続登記について

【ご質問内容】

無料相談が可能とのことなので,相続登記の件で質問させていただきたいです。

大正の時代から全く相続登記がされていない土地があります。

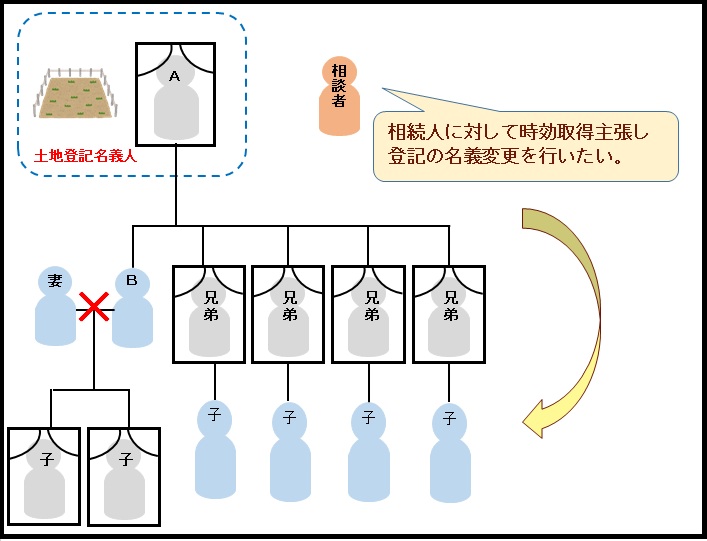

登記名義人Aは大正12年に死亡しており,長男であるBが同年家督相続をしています。

Bは高齢者削除による除籍となっており,失踪宣告が必要であると考えています。

失踪宣告をした後,Bの相続が発生すると認識しておりますが合っていますでしょうか?

Bは配偶者と離婚しており,子ども2名も既に死亡しています。(2名とも未婚・子なし)

そうなるとBの兄弟が相続人となると考えています。

Bは5人兄弟でその兄弟も全員死亡しています。

代襲相続で兄弟の子(甥・姪)が相続人になるかと思いますが,その甥・姪も全員死亡している場合は,さらにその子・・・と現在生きている人まで追っていき,全員から印鑑をもらわないといけないのでしょうか?

ネットで調べると代襲相続は甥・姪までと書いてあったので,どうなるのか確認がしたいです。

甥・姪までである場合は相続人不存在となり,比較的登記が回しやすいのでしょうか?

また,このように失踪宣告の後相続人を追っていく方法と,A(もしくはB?)相手に裁判を起こすのとどちらがよいでしょうか?その場合の問い合わせは司法書士か弁護士かどちらになりますか?

ご教授いただけますと幸いです。

【ニックネーム】

AAA

【回答】

今回のケースは、相談者はA名義の土地に代々住み続けており、Aの相続人に対して、取得時効を主張し、所有権を取得した上で、登記名義を変更したいという趣旨と思われます。

ただ、Bの死亡時期により、Aの相続人が誰かが異なってくるため、以下においては場合分けをした回答します。

1.Bの失踪宣告があった場合

失踪宣告が出された場合、Bは最後に生存確認された時点から7年後に死亡したものとみなされますので、この時点でBの相続が発生します。

死亡したとみなされる時点(以下、単に「死亡時」といいます)がいつなのかにより、Bの法定相続人が誰であるのかが決まります。

2.B死亡時点では離婚しておらず、子がいた場合

この場合は、Bの配偶者と子が法定相続人となります。

3.B死亡時に離婚済みで子ども2名が生存していた場合、相続人がいないことになります

この場合は子2名のみが法定相続人ということになります。

ただし、その後に上記子2名も未婚で子がいないまま死亡したのであれば、相続人が不存在になります。

4.相続人がいない場合は相続財産管理人の選任が必要であるが、費用がかかる

相続人がいない場合、取得時効を主張するためには、相手方が必要です。

そのため、質問者としては裁判所に相続財産清算人の選任してもらい、その清算人に対して交渉や訴訟を提起することになります。

なお、相続財産管理人の選任には、通常は90万円の金銭を裁判所に予納する必要がありますので、かなりの費用が掛かることは知っておかれるといいでしょう。

5.B死亡時に子どもが既に死亡していれば、Bの兄弟が相続人

この場合は兄弟が相続人となります。

しかし、B死亡時に兄弟もすでに死亡している場合は、その子が代襲相続人となります。

ただし、兄弟については、その子どもまでしか代襲相続をしないため、兄弟の子どもがすでに死亡していても、兄弟からみて孫にあたる人は代襲相続人にはなれませんので、相続人なしになります。

6.相談者としては、まずはBの失踪宣告をした上で、その相続人を追っていくことになる

《失踪宣告の後相続人を追っていく方法と、A(もしくはB?)相手に裁判を起こすのとどちらがよいでしょうか》という質問ですが、死者相手に訴訟はできません。そのため、Bの失踪宣告を得た上で、その相続人に訴訟することになります。

7.取得時効の成否については、土地に住み始めた法律上の原因が非常に重要

①所有の意思は客観的に決まる

取得時効が成立するためには、「所有の意思」をもって20年以上占有をすることが必要となります。

所有の意思というのは内心で決まるのではなく、その土地に住み始めたきっかけが売買であるのか、賃貸借であるのか等により、客観的にきまります。

②当初が賃貸借でも所有の意思が認められる可能性はなくはないが・・

今回のご相談では、かなり先代から土地に住んでいらっしゃったということですので、売買であるのか、賃貸借であるのかが不明です。

ただし、少なくとも現在は相談者が固定資産税を支払っているということです。

賃貸借の場合には、他人から借りていることが前提になりますので、原則として所有者として占有したいたことはないと考えられ、取得時効が認められることは少ないでしょう。

ただ、質問者側で何度も相続が続いた場合には、そのどこかの段階で「所有の意思」が認められたような客観的事実が存在すれば、取得時効を主張することも可能かもしれません。

この点については、是非、弁護士に相談され、その意見をお聞きになるといいでしょう。

(弁護士 山本こずえ)